Same day

Procurement

Diagnostics

ファクタリングの調達可能額を

今すぐ確認いただけます

- 当機構では給料債権の買い取りは

行なっておりませんのでご了承ください

カテゴリ

資金調達のため、クラウドファンディングに挑戦したいと考えているものの、その仕組みや良し悪しが分からず、なかなか一歩踏み出せずにいる方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、クラウドファンディングの概要や種類、メリット・デメリット、流れなどについて解説します。

合わせて、クラウドファンディングの成功例もご紹介しているので、ぜひご覧ください。

本資料はダウンロードいただいた方に最適な資金調達方法を診断すると共に、近年需要が増加している「即日で資金調達」「信用情報に影響なし」「赤字・税金滞納でも利用可能」といった特徴を合わせ持つ「ファクタリング」について詳しく解説しています。

まずは、クラウドファンディングの意味や歴史、市場規模について理解を深めましょう。

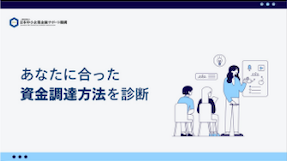

クラウドファンディング(Crowdfunding)とは、インターネットで自らのプロジェクトや商品・サービス、夢を発信し、それらに共感した不特定多数の人から資金を調達することです。

一般的に、出資を募る人を「発案者」、発案者に共感し出資する人を「支援者」といいます。

クラウドファンディングにおいて発案者は、資金を調達すればそれで終了というわけではありません。

支援者へ「リターン」と呼ばれるお礼をする必要があります。

リターンの定番は、発案者が提示したプロジェクトに関するもの。

例えば、演劇公演のプロジェクトだった場合は、支援者をその演劇に招待するというイメージです。

この他、サンキューレターを送ったり、オリジナルTシャツを配布したりするケースもあります。

クラウドファンディングの始まりは、2000年代後半の米国です。

インターネットの普及に伴って誕生したといわれています。

その後、「Indiegogo(インディゴーゴー)」「Kickstarter(キックスターター)」などの先駆的なサービスが続々と生まれ、市場は急速に拡大しました。

日本でクラウドファンディングが認知されるようになったのは、2011年のこと。

東日本大震災の被災地の復興支援に大きく貢献したことで、瞬く間に広く浸透していきました。

なお、クラウドファンディングとして認知されたのはごく最近ですが、その考え方は日本に古くから存在していたといわれています。

寺院や仏像を新造・修復・再建するために個人から寄付を募る「勧進(かんじん)」がその一例です。

そのため、日本の人々にとってクラウドファンディングは真新しいものではないのかもしれません。

世界のクラウドファンディング市場は、2015年から2020年の6年で著しく成長したといわれています。

そして、2021年から2026年にかけてさらに成長すると予想されています。

日本のクラウドファンディング市場は、縮小・拡大を繰り返しているのが現状です。

しかし、クラウドファンディングの需要は安定していることから、その市場性は高いといわれています。

現に、株式会社矢野経済研究所が発表している「国内クラウドファンディングの新規プロジェクト支援額(市場規模)推移」によると、2021年は1,642億2,100万円であったのに対し、2022年は1,909億8,200万円になると予想されています。

参照:クラウドファンディング市場、2021年から2026年の間に約17%のCAGRで成長見込み 株式会社グローバルインフォメーション|PR TIMES

国内クラウドファンディング市場の調査を実施(2022年)|株式会社矢野経済研究所

クラウドファンディングは、主に6つの種類に分類されます。

融資型とは、事業者が複数の支援者から小口の資金を集め、それを大口化して発案者である企業に融資するクラウドファンディングです。

「ソーシャルレンディング」とも呼ばれています。

融資型にはその名のとおり「支援者が発案者に融資する」という特徴があるため、支援者は金銭的なリターン、いわば利息を得ることになります。

寄付型とは、発案者に共感した支援者がお金を寄付するクラウドファンディングです。

発案されたプロジェクトは、被災地支援や環境保全など、社会貢献の側面が強い傾向にあります。

融資型とは異なり、支援者がお金を貸すわけではないので、リターンは基本的に発生しません。

ただし、発案者によってはお礼としてサンキューレターや写真を贈ることもあります。

購入型とは、発案者に共感した支援者がお金を支援し、そのリターンとして商品やサービスを受け取るクラウドファンディングです。

購入型はさらに細分化でき、期限内に目標金額に到達した場合のみプロジェクトが成立する「All-or-Nothing型」と、目標金額に到達しなくても支援者がひとりでも現れたらプロジェクトが成立する「All-In型」があります。

株式投資型とは、企業が発案者となり個人投資家(支援者)に非公開株を提供する代わりに、資金を募るクラウドファンディングです。

発案者(企業)は年間調達総額が1億円未満、個人投資家(支援者)は1社につき年間投資額が50万円以下と、金額に制限が設けられています。

ただし、株式投資型は比較的新しい種類なので、企業や個人投資家のニーズに応じてルールが変わる可能性があります。

ファンド型とは、株式投資型と同じく企業が発案者となり、特定のプロジェクトに対して支援者から出資を募るクラウドファンディングです。

ファンド型のリターンは、プロジェクトの出資額や成果に応じた金銭的な内容であるケースが多いですが、場合によってはプラスで商品やサービス、割引券などを贈ることもあります。

ふるさと納税型とは、発案者となる自治体が「解決したい」と願う課題をプロジェクトにして、そのプロジェクトに共感した支援者からふるさと納税によって寄付を募るクラウドファンディングです。

寄付型・購入型との違いは「ふるさと納税の仕組みを取り入れているところ」にあり、この特徴によって支援者は寄付金の控除を受けることができます。

不動産投資型とは、複数の支援者から資金を集めて、その資金で不動産を購入し運営するクラウドファンディングです。

マンションやホテルをはじめ、さまざまな種類の物件が投資対象となります。

不動産投資型のリターンは、売却益や家賃収入などの利益であり、その一部を支援者に配分するのが一般的です。

クラウドファンディングのやり方は下記コラムで詳しく解説しています。

クラウドファンディングのやり方を伝授!メリット・デメリットとあわせて押さえよう

クラウドファンディングは資金調達の手段として有効な一方で、リスクもあります。

以下では、発案者と支援者、それぞれのメリット・デメリットをご紹介します。

発案者のメリットには、主に以下の5つが挙げられます。

・誰でも挑戦しやすい

・金融機関から融資を断られたプロジェクトでも、資金を調達できる場合がある

・多額の資金を調達できる可能性がある

・融資やローンと異なり、返済のリスクが少ない(※融資型を除く)

・市場に商品やサービスが出回る前にユーザーの反応を把握できる

「支援」という側面が大きいクラウドファンディングでは、一部の種類を除いて基本的に返済義務がないため、誰でも手軽に資金調達することができます。

また、プロジェクトによっては商品・サービスの認知につながる他、支援者に商品・サービスを評価をしてもらうこともできるため、マーケティングとしての効果も期待できるでしょう。

発案者のデメリットには、主に以下の4つが挙げられます。

・利用手数料が発生する

・目標金額を必ずしも達成できるとは限らない

・目標金額を達成するまでの期間が長くなると、管理コストがかさむ可能性がある

・プロジェクトを実行しなかった場合、支援者に説明および返金をしなければならない

クラウドファンディングで資金調達をする場合、基本的にクラウドファンディングサイトを利用することになります。

そのため、利用手数料の支払いは避けられないでしょう。

また、資金調達を成功させるにはプロジェクトに対する共感を得なければならず、もし全く共感者がいなければ、失敗に終わることも考えられます。

支援者のメリットには、主に以下の3つが挙げられます。

・共感できるプロジェクトに貢献することで満足感を得られる

・魅力的なリターンを得られる(※寄付型を除く)

・社会とつながることができる

クラウドファンディングに参加するか否かは支援者の一存で決まるため、共感できるプロジェクトに出会い資金を支援した際には、高い満足感で満たされるでしょう。

また、プロジェクトによって内容は異なりますが魅力的なリターンを得られることもあり、この点も大きなメリットといえます。

支援者のデメリットには、主に以下の3つが挙げられます。

・プロジェクトが実行されず、リターンを得られないこともある

・一度支援すると、基本的にキャンセルすることはできない

・支援した資金を本来の用途で使ってもらえないことがある

万が一、提示されていたプロジェクトが実行されなかった場合、リターンを得られなくなる可能性があります。

また、一度支援した資金が払い戻しになるケースもほとんどありません。

クラウドファンディングでは基本的に支援者によるキャンセルができないため、企業情報やプロジェクト内容をよく確認して参加することが大切です。

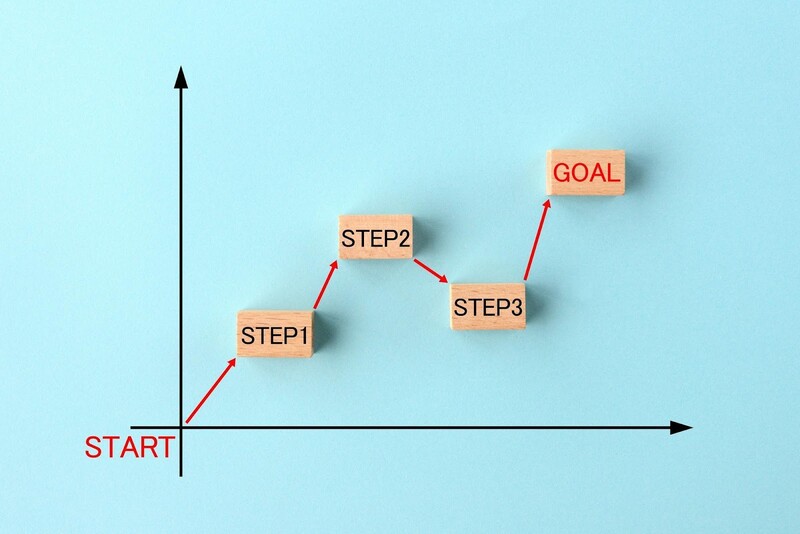

発案者としてクラウドファンディングに挑戦する場合は、主に以下の流れで取り掛かります。

金融機関から融資を受ける際と同じく、計画の見通しが立っていないと資金調達を成功させることは困難です。

そのため、まずは

「どのようなプロジェクトを行うか(それはどう社会の役に立つのか)」

「いつまでにいくら資金を集めるか」

といった目標・計画を定めることから始めましょう。

次に、どのクラウドファンディングサイトを利用するか決めていきます。

国内の代表的なクラウドファンディングサイトには

「READYFOR(レディーフォー)」や「Makuake(マクアケ)」

「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」があり、それぞれの特徴は以下のとおりです。

| READYFOR | 達成率・支援額・シェアともにNo.1を獲得しているクラウドファンディングサイト。 利用するにあたって発生する費用は、達成した合計支援額に対する手数料のみなので、出費を抑えつつ資金を募ることができる。 |

|---|---|

| Makuake | プロジェクトの掲載費が無料のクラウドファンディングサイト。 全てのプロジェクトに担当キュレーターがつくため、クラウドファンディング初心者の方も利用しやすくなっている。 |

| CAMPFIRE | 「870万人以上の人から660億円以上の支援が集まった」という実績を持つクラウドファンディングサイト。 プロジェクトの審査は必要最低限に行われるため、スピーディーに公開し資金を募ることができる。 |

手数料や公開できるプロジェクトの内容は、それぞれのクラウドファンディングサイトで異なるため、自分(自社)に合ったサイトを選びましょう。

利用するクラウドファンディングサイトが決まったら、そこにプロジェクトを登録します。

クラウドファンディングを成功させるには、プロジェクトに対する共感を得なければならないため、タイトルひとつ取っても熱意が伝わるような内容にすることが大切です。

この他、プロジェクトの詳細や大まかな流れも丁寧に記載しましょう。

ここまで終えたら、クラウドファンディングサイトがプロジェクトの審査を行います。

主な判断基準は「実行の見通しが立つか」「犯罪に加担していないか」などですが、細かな内容はサイトによって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

無事に審査をクリアしたら、いよいよ資金調達開始です。

このときのポイントは、「1日にどのくらいの資金を集めなければならないか」を明確にすること。

これにより、進捗に問題がないか判断しやすくなります。

資金がある程度集まったら、支援者へ「◯名の方に参加いただきました」「目標達成まであと◯円です」などと活動報告をしましょう。

これは、支援者の達成感および支援者同士の連帯感を生むと同時に、「このプロジェクトを達成させたい」という気持ちを強める上で欠かせないステップなので、忘れずに実施することが大切です。

無事に資金調達ができたら、提示していたプロジェクトを実行しましょう。

このとき、実行時の様子をSNSやブログを通して公開すると、透明性の観点から支援者に喜んでもらえます。

最後に、支援者へお礼を伝えます。

クラウドファンディングサイトで感謝の気持ちを綴った文章を公開するもよし、メールや手紙で各支援者にお礼のメッセージを届けるもよし。

自分(自社)ならではの方法で「ありがとう」を形にして伝えましょう。

なお、もしリターンの約束をしていたのであれば、このとき一緒に届けるのが一般的です。

クラウドファンディングに成功した企業は多くありますが、ここでは「メディアブリッジ株式会社」の事例をご紹介します。

参照:《世界最小クラス》ポケットサイズの折りたたみ椅子を日本に広めたい!|Makuake

メディアブリッジ株式会社のプロジェクトは、世界最小クラスの折りたたみ椅子「Sitpack(シットパック)」のプロモーション、そして今後の開発費用の調達を目的として立ち上げられました。

500円・3,500円・4,000円と支援額が何種類も設けられており、3,500円の支援からはリターンとして「Sitpack限定割引」が受けられる仕組みになっています。

このプロジェクトの最終的な調達金額は2,802万7,500円。

目標金額を30万円に設定していたため、大幅に上回った結果となりました。

このプロジェクトが成功したポイントには、まず商品について細かく説明している点が挙げられます。

世界最小クラスという特徴から「実用性に問題はないのか」と疑問を抱く支援者もいたかもしれませんが、仕様やメリット、使い方を丁寧に伝えたことで、不安の払拭に成功したと考えられます。

この他、500円という低額の支援ができたことも、成功したポイントのひとつといえます。

リターンとして「次の発明品の案内」が届く仕組みになっていたため、これがファンの興味・関心をキープすることにつながったと考えられます。

発案者としてクラウドファンディングを成功させるために、以下の秘訣を押さえておきましょう。

クラウドファンディングが失敗に終わる原因の多くは、集めた資金の使い道が不明瞭であることです。

これは言い換えれば、「集めた資金をどう使い、どのようにしてプロジェクトを実現するのか」を明確にし、投資家にイメージさせることができれば、クラウドファンディングを成功させやすくなるということです。

そのため、プロジェクトの目的・計画を言語化して公表することは、大切なポイントといえます。

繰り返しになりますが、クラウドファンディングを成功させるにはプロジェクトに対する共感を得なければなりません。

とくに「自主制作映画を撮りたい」「オリジナルブランドを作りたい」といった個人的なプロジェクトは、共感を得られなければ資金調達が失敗に終わることもあります。

そのため、

「どういう経緯でプロジェクトを立ち上げたのか」

「資金を集めたらどう使うのか」

などのストーリーを見せることが大切です。

そうすることで、共感につながるポイントが増え、資金を集めやすくなるでしょう。

全ての支援者が同じ熱量で参加しているとは限りません。

そのため、仮に支援額(リターン)をひとつしか用意していない場合、支援者にその金額ほどの熱量がなければ参加してもらえません。

そのため、支援額(リターン)は数種類用意しておくと良いでしょう。

具体的には、支援額を数種類用意し、それぞれに別のリターンを設けるのがおすすめです。

そうすることで、支援者が自らの熱量に合った支援額、あるいは希望のリターンに合わせて参加できるようになるため、資金調達が軌道に乗りやすくなります。

プロジェクトの支援者をただ待っているだけでは、目標金額をなかなか達成できないかもしれません。

そのため、自ら積極的にプロジェクトを発信し、多くの人にリーチすることも大切です。

TwitterやInstagramなどのSNSを活用して、プロジェクトのストーリーを広く発信しましょう。

クラウドファンディングは、資金調達の手段のひとつです。

複数の種類があるため、まずは自分(自社)にはどれが適しているのか考えることから始めましょう。

その上で、クラウドファンディングの発案者としてのメリット・デメリットを理解すれば、より現実的な計画を立てられるでしょう。

「クラウドファンディングで資金調達をしたい」という方は、ぜひ今回ご紹介した内容を参考に、挑戦してみてください。

なお、資金調達に関するお悩みや不明点があれば、ぜひ一般社団法人日本中小企業金融サポート機構にご相談ください。

当機関は、急な資金調達に対応可能なファクタリングを中心に、中小企業や個人事業主の皆様の資金調達をサポートしております。

どうぞ、お気軽にお問い合わせください。