Same day

Procurement

Diagnostics

ファクタリングの調達可能額を

今すぐ確認いただけます

- 当機構では給料債権の買い取りは

行なっておりませんのでご了承ください

カテゴリ

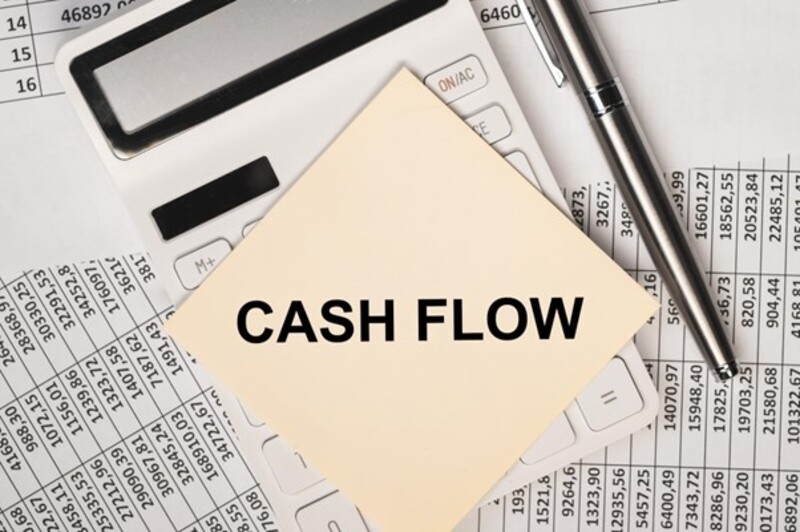

安定した経営を行うには、キャッシュフローを把握しておくことが欠かせません。

もしキャッシュフローが悪化した場合、営業活動においては黒字でも手元に資金がなく、黒字倒産してしまう恐れがあります。

今回は、キャッシュフローを詳細に把握できる「キャッシュフロー計算書」についてご紹介します。

キャッシュフロー計算書の見方やキャッシュフローが悪化したときにできる対策なども解説しているので、ぜひご参考にしてください。

本資料はダウンロードいただいた方に最適な資金調達方法を診断すると共に、近年需要が増加している「即日で資金調達」「信用情報に影響なし」「赤字・税金滞納でも利用可能」といった特徴を合わせ持つ「ファクタリング」について詳しく解説しています。

キャッシュフローとは現金の流れのことで、会社に入ってくる現金を「キャッシュイン」、会社から出る現金を「キャッシュアウト」といいます。

キャッシュフローは現金のみを扱うため、会社の現金の流れを把握することができます。

キャッシュフローについては下記コラムで詳しく解説しています。

経営を安定化し成長を促進する「キャッシュフロー」について

キャッシュフローを確認するのには以下の3つの目的があります。

資金ショートとは、手元の資金が不足して運転資金が足りない状態を指します。

商品やサービスを提供した後、売掛先からすぐに入金されるわけではありません。

翌月、もしくは数か月先など売掛先によって入金のタイミングは異なりますが、その間に資金ショートが発生する可能性があります。

キャッシュフローを把握できていれば、資金ショートを予防することが可能です。

これにより、「仕入れ先に支払えない」「税金を支払えない」などの事態を防ぐことができ、経営の安定化を図れます。

資金ショートについては下記コラムで詳しく解説しています。

資金ショートとは?すぐできる対策と会社の資金繰り改善方法を徹底解説!

金融機関から融資を受ける場合は、返済能力を確認するためキャッシュフローが健全かどうかをチェックされます。

会社がキャッシュフローを把握していれば、上述したように資金ショートを予防できるため資金繰りが悪化するリスクを低減することが可能です。

つまり、キャッシュフローを把握することは、金融機関などの外部からの信用を増すことにつながります。

事業を拡大するには、充分な資金の確保が必要です。

キャッシュフローを把握しておくことによって資金ショートを防げますし、金融機関などの外部からの信用力が増すため、資金を調達しやすくなります。

この理由により、キャッシュフローを把握することは事業の拡大につなげることができます。

上場企業はキャッシュフロー計算書の作成が義務付けられているためキャッシュフローを把握する必要がありますが、中小企業や個人事業主は義務付けられていません。

そのため、中小企業や個人事業主は必ずしもキャッシュフローを把握する必要はないのです。

しかし、キャッシュフローは資金の流れを把握して資金繰りを改善できることから経営に必要不可欠といえます。

加えて、キャッシュフローを把握しておくことによって金融機関などの外部から融資を受けやすくなるでしょう。

これらの理由により、中小企業や個人事業主もキャッシュフローを把握しておくべきだといえます。

計算書や貸借対照表では追うことができない資金の流れを、キャッシュフロー計算書で補うことができます。

キャッシュフロー計算書は、資金の変動を「営業活動」「投資活動」「財務活動」の3つに分けて記帳することにより増減理由を明確にできます。

ここでは、上述した3つの区分と「フリーキャッシュフロー」の項目を解説します。

営業活動によるキャッシュフローは、本来の営業活動によって発生した資金の出入りを表します。

具体的には以下のようなケースが挙げられます。

| ・現金での売上取引(プラス) ・売掛金の入金(プラス) ・従業員への給与(マイナス) ・現金で支払った経費(マイナス) |

営業活動によるキャッシュフローは、プラスが多いと経営がうまくいっていることを表します。

反対にマイナスが多いと、本来の営業活動がうまくいっていなかったり売掛先からの売掛金の入金が遅れたりしている可能性が考えられるため、マイナス原因を把握して対策を講じることが大切です。

投資活動によるキャッシュフローは、設備投資や資産運用などによって発生した資金の出入りを表します。具体的には以下のようなケースが挙げられます。

| ・有価証券や機械および装置などの有形固定資産を売却したことによる現金収入(プラス) ・貸付金の回収(プラス) ・有価証券の取得における現金支出(マイナス) ・有形固定資産の取得における現金支出(マイナス) |

投資活動によるキャッシュフローでは、プラスだと有価証券や有形固定資産などを売却したことがわかり、マイナスだと固定資産などを購入したことがわかります。

将来的に収益を生み出す可能性があるため、マイナスだからといって健全な会社経営ができていないというわけではありません。

仮に投資活動によるキャッシュフローが悪い場合は、過剰に投資していないか見直すと良いでしょう。

財務活動によるキャッシュフローは、資金調達に関する資金の出入りを表します。

具体的には以下のようなケースが挙げられます。

| ・金融機関などからの融資による現金収入(プラス) ・株式や社債発行による現金収入(プラス) ・金融機関などから融資を受けた際の返済(マイナス) ・配当金の支払い(マイナス) |

金融機関などから融資を受けた場合は、手元に資金があるため財務活動によるキャッシュフローはプラスになります。

財務活動によるキャッシュフローがマイナスになった場合は、返済期に入っていると考えられます。

フリーキャッシュフローとは、会社が自由に使える資金のことです。

「営業活動によるキャッシュフロー」から「投資活動によるキャッシュフロー」を差し引き、その数字がフリーキャッシュフローになります。

フリーキャッシュフローがプラスの場合は、その資金を事業の拡大のための費用に充てたり借入金の返済に充てたりすることができます。

反対に、フリーキャッシュフローがマイナスの場合は、自由に使える資金がない状態です。

その場合は、マイナスの原因を追求して改善しましょう。

キャッシュフロー計算書を見ることにより、会社がどのような状態にあるのか把握することができます。

そこで以下では、8つのパターンをご紹介します。

健全型のキャッシュフロー計算書は以下のようになります。

| 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー |

| プラス | マイナス | マイナス |

本来の営業活動がうまくいっており、設備投資や借入金の返済に資金を充てている状態です。

経営が順調ということがわかるため、金融機関などからの信頼は高いといえるでしょう。

積極型のキャッシュフロー計算書は以下のようになります。

| 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー |

| プラス | マイナス | プラス |

投資活動によるキャッシュフローだけがマイナスなので、金融機関などからの借り入れで積極的に投資を行っていることがわかります。

これにより、「成長のために資金を惜しまない積極的な会社」と金融機関などから判断されることがあります。

安定型のキャッシュフロー計算書は以下のようになります。

| 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー |

| プラス | プラス | プラス |

本来の営業活動で充分な資金があり、投資にはあまり積極的ではないことから安定型の企業といえます。

そのため、金融機関などからは安心されやすいタイプかもしれませんが、投資活動によるキャッシュフローもプラスということから「突発的に莫大な支出が発生するのか」と思われてしまう場合もあります。

救済型のキャッシュフロー計算書は以下のようになります。

| 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー |

| マイナス | プラス | プラス |

営業活動による収支がマイナスのため本業で稼げておらず、資産の売却や借入金で資金不足を補っていることがわかります。

金融機関から融資を受けにくい可能性があります。

改善型のキャッシュフロー計算書は以下のようになります。

| 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー |

| プラス | プラス | マイナス |

本業の営業活動で得た収入を借入金の返済に充てている状態ということがわかります。

勝負型のキャッシュフロー計算書は以下のようになります。

| 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー |

| マイナス | マイナス | プラス |

営業活動の収支がマイナスのため本業で稼げてはいませんが、金融機関などから融資を受けて設備投資に資金を充てている状態です。

リストラ型のキャッシュフロー計算書は以下のようになります。

| 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー |

| マイナス | プラス | マイナス |

営業活動の収支がマイナスのため本業で稼げておらず、資産を売却して借入金の返済に充てている状態です。

大幅見直し型のキャッシュフロー計算書は以下のようになります。

| 営業キャッシュフロー | 投資キャッシュフロー | 財務キャッシュフロー |

| マイナス | マイナス | マイナス |

全ての活動においてマイナスな状態なため、キャッシュフローの見直しが必要な会社ということがわかります。

財務三表とは、「キャッシュフロー計算書」「貸借対照表」「損益計算書」のことです。

キャッシュフロー計算書は、前述したように一定期間における資金の出入りを記帳する財務諸表です。

貸借対照表と損益計算書の2つの決算書と比較することによって、さらに詳しく経営分析を行えます。

ここでは、キャッシュフローと貸借対照表、損益計算書との違いをご紹介します。

貸借対照表は、「資産」「負債」「純資産」の管理を目的として作成します。

そのため、一時点で企業にどのくらいの資産があるのかを把握することができます。

これに対し、キャッシュフロー計算書は一定期間における現金の出入りを管理します。

キャッシュフロー計算書は、貸借対照表に記載されている期首と期末の現金預金の増減を説明する役割があります。

例えば、期首の貸借対照表の現金預金が1,000,000円、キャッシュフロー計算書のキャッシュインとキャッシュアウトを差し引いた金額が500,000円だった場合、キャッシュフロー計算書は以下のように記帳します。

| 資金増減額 | 500,000円 |

| 期首の現金預金 | 1,000,000円 |

| 期末の現金預金 | 1,500,000円 |

期末の現金預金が1,500,000円ということがわかったので、期末の貸借対照表の現金預金にその金額を記帳します。

キャッシュフロー計算書を見れば、期末の現金預金がなぜ1,500,000円なのかを説明することができるでしょう。

損益計算書は「売上」「費用」「利益」で構成されており、一定期間の利益を算出する決算書です。

損益計算書では売掛金などの入金の有無にかかわらず会計期間中に生じた売上額や仕入額を記帳しますが、キャッシュフロー計算書では現金のみを扱うため売掛金の入金がなければ記帳しないという違いがあります。

損益計算書とキャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローは、密接に関係しています。

仮に損益計算書で利益が出ているのに、営業活動によるキャッシュフローがマイナスの場合は「売掛金の入金が遅れている」「在庫が溜まっている」などの事態が考えられます。

キャッシュフロー計算書は損益計算書で追うことができない現金の流れを補うことができるため、安定した経営を行うためにもそれぞれの決算書の数字を比較することが重要といえます。

キャッシュフロー計算書の「営業活動によるキャッシュフロー」の記帳方法には、直接法と間接法の2種類があります。

直接法は、主要な取引を総額で記帳する方法です。

例えば、商品を販売して得た金額と仕入れの際に支払った金額を相殺せず、どちらも記帳します。

そうすることで、資金の流れをより詳しく把握できます。

間接法は、損益計算書の情報をもとに営業活動によるキャッシュフローを計算する方法です。

キャッシュフロー計算書に減価償却費や売掛金なども記帳し、税引前当期純利益の金額から足したり引いたりして営業活動によるキャッシュフローを求めます。

損益計算書の情報をもとに記帳するため、作成に手間がかからないのが魅力です。

ここでは、キャッシュフロー計算書の項目を直接法と間接法に分けてご紹介します。

直接法の項目は以下のようになります。

| ・商品の販売収入 ・商品の仕入支出 ・人件費の支出 ・経費の支払いによる支出 |

商品の販売収入から各支出を差し引いて小計を出します。

その後、法人税等の支払額を差し引いた金額が営業活動によるキャッシュフローとなります。

間接法の項目は以下のようになります。

| ・税引前当期純利益 ・減価償却費 ・貸倒引当金の増加額 ・受取利息及び受取配当金 ・支払利息 ・有形固定資産売却益 ・売上債権の増加額 ・棚卸資産の減少額 ・仕入債務の減少額 |

売掛金や棚卸資産などは、損益計算書の期末残高から期首残高を差し引いた金額を記帳します。

仮に期末残高が300,000円、期首残高が260,000円だったとします。

この場合は差額が40,000円になり、資産の増加になるためキャッシュフロー計算書にはマイナス40,000円と記帳します。

なお、直接法と間接法ではキャッシュフローの増減額を導き出す過程が異なるだけで、最終的な合計額はどちらも一致します。

キャッシュフロー計算書は、主に間接法で作成されます。

そこで以下では、キャッシュフロー計算書をExcelで作成する方法をご紹介します。

キャッシュフロー計算書を作成する前に、まずは貸借対照表と損益計算書を準備しましょう。

基本的にこの2つの書類があればキャッシュフロー計算書を作成することは可能ですが、固定資産の取得・売却、融資の借り換え、有価証券の購入・売却、法人税の中間納付などを行っている場合は、下記の書類も準備するのがおすすめです。

| ・固定資産の取得・売却に関する資料 ・融資の借り換えに関する資料 ・有価証券の購入・売却に関する資料 ・法人税の中間納付額がわかる資料 |

続いて、自動で計算できるようExcelに関数を入力しておきましょう。

そうすることで、キャッシュフロー計算書の作成を効率化できます。

Excelに記入する項目には以下が挙げられます。

・営業活動によるキャッシュフロー

・投資活動によるキャッシュフロー

・フリーキャッシュフロー

・財務活動によるキャッシュフロー

・キャッシュの増加・減少額

・キャッシュの期首残高

・キャッシュの期末残高

それぞれの項目の詳細をご紹介します。

【営業活動によるキャッシュフロー】

| ・税引前当期純利益 ・減価償却費 ・諸引当金の増加・減少額 ・受取手形の増加・減少額 ・売掛金の増加・減少額 ・棚卸資産の増加・減少額 ・その他の流動資産の増加・減少額 ・支払手形の増加・減少額 ・買掛金の増加・減少額 ・前受金の増加・減少額 ・その他の流動負債の増加・減少額 ・その他の固定負債の増加・減少額 ・利益処分による役員賞与の支払額 |

【投資活動によるキャッシュフロー】

| ・有価証券の購入・売却額 ・土地の購入・売却額 ・減価償却資産の増加・減少額 ・無形固定資産の増加・減少額 ・投資有価証券の購入・売却額 ・長期貸付金の貸付・回収額 ・その他の固定資産の増加・減少額 ・繰延資産の増加・減少額 |

【財務活動によるキャッシュフロー】

| ・短期借入金の増加・減少額 ・長期借入金の増加・減少額 ・増資額 ・利益処分による株主配当金の支払額 |

フリーキャッシュフローの金額は、営業活動によるキャッシュフローと投資活動によるキャッシュフローの合計金額を足すと求めることができます。

キャッシュの増加・減少額は、営業活動によるキャッシュフローと投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフローを足すと求めることができます。

キャッシュの期首残高は、貸借対照表の前期の現金・預金額と一致します。

キャッシュの期末残高は、貸借対照表の今期の現金・預金額と一致します。

キャッシュフロー計算書を効率良く作成したい場合は、テンプレートの活用がおすすめです。

インターネット上にはキャッシュフロー計算書のテンプレートが用意されているので、それをダウンロードすれば項目を記入する手間を省けます。

キャッシュフローが悪化した場合は、以下の対策をぜひご参考にしてください。

資金繰り表とは、会社の収入と支出をまとめた表のことです。

資金繰り表を作成することにより、現在のキャッシュフローを把握しやすくなります。

仮にキャッシュフローが悪化したときもすぐに気づくことができるため、すぐに対策ができるでしょう。

不要な遊休資産・固定資産があれば、売却して資金を調達するのも一案です。

遊休資産・固定資産を売却する場合は購入時よりも金額が下がるので「もったいない」と思う方もいるかもしれませんが、維持するにもコストがかかります。

そのため、不要であれば売却して得た費用を借入金の返済に充てると良いでしょう。

そうすれば、利息を減らせる場合もあり返済計画に余裕を持たせることができます。

キャッシュフローの改善には、在庫を最適化するのも有効です。

例えば商品の在庫を多く抱えている場合、維持費や管理費などのコストが発生します。

加えて、商品によっては品質が低下し価値も下がってしまう可能性があります。

そのため、在庫がたくさん余っている状態であれば、積極的に処分しましょう。

ただし、在庫を処分しすぎると今度は在庫不足に陥ってしまう可能性があるので、どれくらい処分すべきかを考えた上で手放すことが大切です。

無駄な経費を削減することによって支出を減らせるため、キャッシュフローの改善につながります。

ただし、経費の削減は慎重に行うことが大切です。

なぜなら、削減する経費によっては従業員が働きにくくなってしまう可能性があるからです。

例えば、電気代を削減しようと夏場のエアコンの設定温度を高くすると、暑くて仕事に集中できなくなってしまう可能性があります。

そうなると業務効率が低下し、結果的に従業員が残業しなければならない事態に陥ってしまうことも考えられます。

そのような事態を防ぐためにも、まずは従業員に経費削減の意義や効果について説明し、その上で従業員から不満が出ない範囲の経費を削減していくのがおすすめです。

キャッシュフローの改善には、追加で融資を受けることも有効です。

ただし、キャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローがマイナスの場合は、審査が通りにくい可能性があります。

もし営業活動によるキャッシュフローがマイナスで融資が受けられるか心配な場合は、中小企業を支援している「日本政策金融公庫」「自治体の制度融資」などを利用すると良いでしょう。

未回収の売掛金がある場合は、売掛先に交渉して早めに入金してもらうことでキャッシュフローの改善につながります。

ただし、本来の入金日よりも早めに売掛金を入金してもらう場合は、売掛先に不安を与えないことが大切です。

なぜなら、売掛金の入金を催促することによって「経営状況が良くないのか」「このまま取引を続けても問題ないか」など、今後の取引にも影響を及ぼす可能性があるからです。

一方で、売掛先の都合によって売掛金の入金が遅れている場合は、入金日を把握して早めに催促するようにしましょう。

キャッシュフローの改善には、ファクタリングの利用もおすすめです。

ファクタリングとは、会社が保有する売掛金をファクタリング会社に売却して資金を調達できる金融サービスです。

売掛先から売掛金を入金してもらう前に現金化できるため、キャッシュフローの改善に役立ちます。

金融機関に比べて審査にも通りやすいため、「追加で融資が受けられるか心配」という方も安心して利用できます。

ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。

ファクタリングとは?仕組みやメリット・デメリットをわかりやすく解説【図解あり】

現在のキャッシュフローを把握しやすくするため、資金繰り表を作成しておくこともおすすめです。

ここでは、資金繰り表とキャッシュフロー計算書の違い、資金繰り表に記載する項目、資金繰り表をExcelで作成する方法をご紹介します。

資金繰り表とキャッシュフロー計算書は、「目的」と「構成」が異なります。

資金繰り表は、企業が日常の運転資金の管理や支払能力を把握することを目的としたツールです。

日次・週次・月次ベースで現金の流入と流出を管理し、現金残高を把握します。

一方で、キャッシュフロー計算書は四半期もしくは年度の現金の流れを把握することを目的としたツールです。

営業活動によるキャッシュフロー・投資活動によるキャッシュフロー・財務活動によるキャッシュフローの3つの活動別に分類され、企業の全体的な財務状況と長期的な健全性を評価します。

Excelに記入する項目には以下が挙げられます。

・収入

・支出

・差引過不足

・次月繰越金

それぞれの項目の詳細をご紹介します。

【収入】

| ・現金売上 ・売掛金の回収 ・受取手形の期日入金 ・前受金の入金 ・その他の入金 |

【支出】

| ・現金仕入 ・買掛金の支払い ・支払手形の期日決済 ・未払金の支払い ・人件費の支払い ・その他の支払い |

【財務収支】

| ・借り入れ ・手形割引 ・設備投資 ・借入金返済 |

差引過不足は、収入から支出を差し引いて求めることができます。

次月繰越金は、前月繰越金に当月の経常収支と財務収支を加減算して求めることができます。

資金繰り表をExcelで作成する場合に必要なものと、Excelに記入する手順をご紹介します。

資金繰り表を作成するにあたって必要なものは主に下記の4点です。

| ・月次試算表 ・現金出納帳 ・預金出納帳 ・手形帳 |

借入金がある場合は「借入金返済明細」も準備しておきましょう。

資金繰り表をExcelで作成する場合、まずは各項目を記入します。

続いて、営業収入・支出の合計の箇所、経常収入・支出の合計の箇所、次月繰越金の箇所に関数を入力しましょう。

関数を入力しておくことで、計算の手間を省けます。

最後に、各項目に数字を記入していきます。

キャッシュフローを改善したい場合は、ファクタリングを利用する方法もあります。

ファクタリングとは、企業が保有する売掛金をファクタリング会社に売却する資金調達方法です。

売掛先からの売掛金の支払期日を待たずに資金調達が行えます。

ファクタリングの契約には「2者間ファクタリング」と「3者間ファクタリング」の2種類があります。

2者間ファクタリングは「利用者」と「ファクタリング会社」で契約を結ぶファクタリングです。

一般的には、売掛先の承諾を得ずに利用できます。

審査から契約までスムーズに行うことができるため、最短即日で資金調達が行えます。

2者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。

2者間ファクタリングとは?メリットや手数料、利用のポイントを解説

3者間ファクタリングは「利用者」「売掛先」「ファクタリング会社」で契約を結ぶファクタリングです。

売掛先も取引に関与するため、売掛先にファクタリング利用の承諾を得る必要があります。

これにより、2者間ファクタリングに比べて資金調達までに時間がかかるものの、売掛金の存在を確認できることから「審査に通過しやすい」「手数料が低い」というメリットがあります。

3者間ファクタリングについては下記コラムで詳しく解説しています。

3者間ファクタリングとは?メリット・デメリットと利用の流れを解説!

ファクタリングを利用することで、以下のメリットがあります。

キャッシュフローが悪化する原因のひとつが、売掛金の増加です。

売掛金が増えるということは売上がある状態なので良いといえますが、手元に現金が入ってくるのは先なので、その間に運転資金が不足する可能性があります。

これにより、キャッシュフローが悪化してしまうのです。

ファクタリングを利用するとスピーディーに資金調達ができ、運転資金の確保ができるためキャッシュフローの改善が期待できます。

ファクタリングを利用することで、黒字倒産を回避できます。

黒字倒産とは、企業が利益を計上しているにもかかわらず、現金不足により支払いが不能になる状態を指します。

ファクタリングを利用すると売掛金を早期に現金化し、キャッシュフローを改善できます。

これにより、仕入代金や人件費などの支払いを支払期日までに行うことができ、現金不足による倒産リスクを軽減します。

ファクタリングは、資金を迅速に確保できることにより、新規設備投資やマーケティング活動などの費用に充てることが可能です。

また、ファクタリングの利用は負債として計上されないため、財務状況を健全に保ちながら投資活動を推進できる点も大きなメリットといえます。

ファクタリングの審査では、ファクタリング会社が売掛金の未回収リスクを回避するために利用者の信用力よりも売掛先の信用力を重視しています。

そのため、中小企業でもファクタリングの利用をしやすくなります。

いくつか売掛金を保有している場合は、売掛先の信用力が高い売掛金を選ぶことで未回収リスクが低くなるため、審査に通りやすくなります。

ファクタリングを利用する際の基本的な流れは以下のようになります。

| 1.ファクタリング会社を選び申し込む 2.提出書類を提出する 3.審査が行われる 4.契約内容を確認し、締結する |

提出書類はファクタリング会社によって異なるため、利用先を選ぶ際に確認しておくと良いでしょう。

そうすることで、スムーズに審査まで進めることができます。

ファクタリングの契約については下記コラムで詳しく解説しています。

ファクタリングの契約はどう進める?一般的な流れと契約書のチェックポイントを解説

上場企業の場合はキャッシュフロー計算書の作成が義務付けられていますが、中小企業や個人事業主は義務付けられていません。

しかし、キャッシュフローを把握していないと資金ショートを起こしてしまう恐れがあるため、キャッシュフロー計算書を作成することをおすすめします。

もしキャッシュフローを改善したい場合は、資金繰り表を作成したり経費を削減したりすると良いでしょう。

また、ファクタリングサービスを利用するのも一案です。

一般社団法人日本中小企業金融サポート機構のファクタリングサービスは、最短3時間で売掛金を現金化できます。

当機構は一般社団法人であること、また関東財務局長及び関東経済産業局長が認定する経営革新等支援機関に認定されていることから、安全性や信頼性も充分です。

資金繰りでお悩みの方は、ぜひ1度ご相談ください。

当機構のファクタリングサービスについて詳しくはこちらをご覧ください。